Del campo al audio, itinerario sonoro de una investigación en Honduras

En el oficio de la investigación en ciencias sociales, nos mueve el deseo de describir, visibilizar y comprender situaciones complejas y urgentes que sacuden nuestra sociedad, desde entornos a veces cercanos, a veces lejanos a los nuestros. Hay realidades sociales que no caben en un capítulo, en una conferencia o en un debate epistemológico. Hay historias, testimonios y silencios que nos trastocan, que nos cuestionan y que no queremos encerrar en códigos académicos, sino compartir para generar conciencia y entendimiento colectivos.

Como si fuera un espejo y nos reflejáramos en él, en el medio periodístico tenemos necesidades similares: no todo cabe en las formas en que nos corresponde dar cuenta de procesos sociales. De este lado contamos con muchas voces, con muchos testimonios y con muchos silencios, otra forma de plantear las historias que contamos desde el periodismo crítico y narrativo. Sin embargo, hace falta mucha investigación precisa, muchos análisis en distintas capas y la velocidad del reporteo a veces impide detenernos en estas necesidades.

Por todo esto es que quisimos emprender un camino mutuo que apunta, simultáneamente, a dos direcciones que podrían parecer opuestas pero que en realidad son complementarias y nuestro vehículo fue escuchar y recopilar las voces y los sonidos para tratar de responder a las preguntas que nos planteamos.

Escuchar, dar voz e incluir paisajes sonoros en una investigación social implica tanto retos como soluciones: pone en desequilibrio las formas tradicionales de exponer los resultados aunque, al mismo tiempo, permite rebasar las fronteras cognitivas y sensibles para transmitir con otra potencia alrededor de problemáticas de violencia, injusticia, sostenibilidad de la vida y exilio.

Quienes acostumbren un periodismo sin datos, sin investigación y sin sustento verán en este trabajo de podcast el intento de un maridaje en que queremos encontrar el equilibrio necesario para, finalmente, comprender un poco mejor, uno de los procesos sociales más importantes de la América Latina contemporánea: la migración.

En esta entrada del blog, presentamos las primeras etapas de vida de un proyecto sonoro sobre Honduras, país de expulsión migratoria y escenario de ciclos históricos de explotación y desplazamiento. En el entrecruce entre perspectivas de la geografía social y herramientas audiovisuales, compartimos aquí las pistas de un podcast en proceso de florecimiento.

Delphine Prunier (DP): En 2020 empecé a investigar en el IIS sobre las desigualdades territoriales y las dinámicas de exclusión rural en Centroamérica como factores explicativos de la migración. Las caravanas migrantes se habían impuesto en la sociedad mexicana, en un país que tenía que repensar su papel en el sistema migratorio global y asumir un rol de territorio de tránsito, recepción y refugio, ya no solamente de partida y retorno.

Me parecía indispensable hacer un gran esfuerzo por voltear hacia el sur, mirar la región centroamericana, comprender su sentido como región y sus particularidades nacionales o locales, pero sobre todo descifrar las causas históricas, económicas, políticas y sociales que empujan a su gente hacia fuera. Estaba convencida de la importancia de cuestionar y desmenuzar las situaciones de violencia, desde un enfoque que no se quedara a nivel de la violencia directa, sino que pudiera excavar hacia las raíces de una violencia sistémica y multidimensional.

Heriberto Paredes (HP): Durante muchos años, el tema de la migración de personas centroamericanas que cruzaban México para llegar a Estados Unidos estuvo entre los asuntos más cubiertos por el periodismo independiente, entre 2009 y 2017 más o menos. Lo impensable que resultaba saber que la Bestia, el tren de carga que tiene varias rutas en nuestro país, era el medio de transporte de miles de migrantes atrajo a algunos periodistas aguerridos. Contar estas historias se volvió una de las necesidades más apremiantes del periodismo.

Conocimos la violencia que anidaba en las fronteras, la colusión de las autoridades mexicanas con grupos criminales, la desaparición de miles de personas en el viacrucis migratorio pero tan sólo teníamos algunas pistas de las razones que llevaban a estas personas a salir huyendo de sus países de origen y padecer este camino. Se formaron lugares comunes y prejuicios pero no necesariamente análisis y es este el vértice que me lleva a buscar otras explicaciones, a desplazarme de la zona de confort hacia una investigación más profunda, sobre todo cuando las caravanas de gran envergadura comenzaron y dieron un nuevo rostro a los flujos migratorios.

DP: Después de una fase de entrevistas con migrantes centroamericanos en tránsito por la CDMX durante la pandemia por COVID, la necesidad de ubicar la investigación en los lugares de origen se hacía más y más apremiante. La nueva fase del proyecto se orientó hacia un trabajo de campo en Honduras, mayor país de expulsión migratoria en la zona norte de Centroamérica. Empezó en este momento una colaboración muy estimulante con Heriberto Paredes, fotógrafo y periodista especialista en dirección de podcast, además de conocedor de la región centroamericana. Juntxs, planeamos este viaje y en junio 2023, con financiamientos de la Cátedra de las Américas (UNAM- Université de Montréal), recorrimos parte del territorio hondureño con el objetivo de visibilizar el vínculo entre economías extractivistas en el campo centroamericano, exclusión socio-económica, mercados laborales y expulsión migratoria. Nuestras miradas convergieron para examinar los mecanismos de violencia estructural que atraviesan el campo centroamericano y entender las transformaciones en las formas de trabajo y en las dinámicas de movilidad humana.

HP: Tras haber hecho mi investigación de tesis en El Salvador y a partir de varios viajes para realizar coberturas en Centroamérica, muchas preguntas se unieron en una muy sencilla: ¿cuáles eran las verdaderas razones por las que países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua se convirtieron en la fuente más importante de personas migrantes en la región? Salvo Honduras, el resto de estos países comparten algunas líneas históricas relacionadas con la presencia de grupos guerrilleros que durante décadas se enfrentaron a los ejércitos oficiales en aras del establecimiento de gobiernos socialistas. Pero en tierras hondureñas se cocinó otra historia, no menos compleja y para allá tiró el instinto de investigación. Es así que durante varias conversaciones e intercambios con Delphine y librando la pandemia, por fin pudimos emprender un primer viaje de trabajo juntes, explorando no sólo el trabajo que cada quien hace sino el formato de podcast para contar la o las historias con las que nos encontraríamos.

DP: Había que partir de comprender que el modelo de desarrollo implementado en Centroamérica promueve la concentración, la privatización y el control de los recursos (agua, tierra, tecnología, etc). Además, se trata de una economía fundamentalmente exportadora. La creación de plusvalor se basa en tres dimensiones de la apropiación y explotación por y para el exterior: la tierra (productos de agroexportación como el café, la caña, el banano, la palma), el subsuelo (minería y agua) y el trabajo (fuerza de trabajo barata en las maquiladoras y en los mercados laborales del Norte). El reto mayor de esta investigación y de este proyecto de producción de audio consiste en poner en relieve dispositivos de injusticia y desigualdad inscritos en procesos largos, históricos, de dominación social y territorial de una región centroamericana inserta en la economía globalizada.

HP: Es decir que no sólo se trata de la violencia como si fuera una explicación unidireccional. En el caso hondureño, muchas de las formas de la violencia también corresponden a las formas en las que la economía y la política fueron transformándose y adecuándose en los últimos 50 años, por lo menos. Si se analiza, por ejemplo, la historia de este país, desde la perspectiva de las empresas bananeras y las maquilas, encontraremos que quienes son, en buena medida, responsables de muchos escenarios en los que se anidó la violencia juvenil, fueron provocados por modelos económicos y políticas públicas específicas, así como por el intervencionismo de Estados Unidos, país que paradójicamente es el objetivo final en la migración transnacional.

Durante muchos años, en muchos de los trabajos periodísticos se escribía: “los migrantes centroamericanos vienen huyendo de la violencia en sus países y de las pandillas”; y en esta afirmación se englobaba una realidad que para México resultaba lejana y al mismo tiempo concluyente. Calmaba las conciencias de las audiencias al darle una posible explicación al éxodo, aunque siempre resultaba una fórmula incompleta, por ello nos parece siempre pertinente seguir investigando.

DP: En Honduras, las 3 últimas décadas han sido un periodo de implementación de políticas neoliberales brutales que articulan concentración de los poderes (económicos y políticos) con violencias (directas y estructurales) y marginalización (pobreza, sobre-explotación laboral, migración). A través del podcast buscamos mostrar que la migración centroamericana hacia el norte tiene raíces profundas en sistemas de inserción de los márgenes (sociales y territoriales) a la globalización, y que se debe entender no solamente como un exilio masivo frente a las amenazas de las pandillas, sino como una cadena de procesos de explotación y exclusión de una fuerza laboral precarizada, flexible, cautiva e irregularizada en el mercado global.

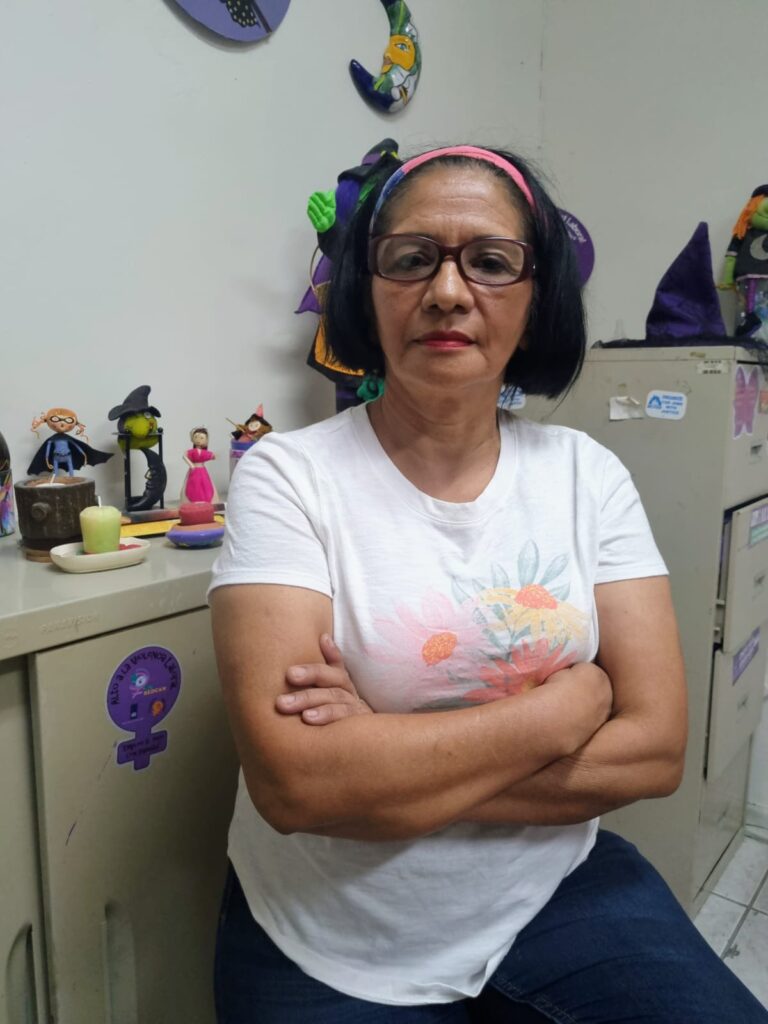

A partir de las primeras 13 entrevistas realizadas con actores de la sociedad civil, artistas, líderes sindicales, campesinos e intelectuales en 3 zonas del país (San Pedro Sula, la costa garífuna, la zona cafetalera de Comayagua-La Paz), podemos ofrecer un primer paseo sonoro por los senderos iniciáticos de un podcast en proceso de cosecha.

HP: En materia del formato podcast, tanto Delphine como yo, coincidimos en que puede ayudar mucho a la identificación a niveles no sólo de información sino de la expresión de otros matices mucho más humanos. Al contar historias en este formato podemos también recrear emociones, sensaciones, silencios, ambientes y con ello apelar a que una audiencia mayor haga suyo el resultado de esta larga investigación.

La Cosecha de la Hidra, como título, responde a una suerte de metáfora de metáforas: por un lado está la imagen de este monstruo al que si le cortas la cabeza le vuelve a nacer y de alguna forma esta es la manera en la que representamos al monstruo que ocupa Honduras y a todo el mundo, el capitalismo; la idea de la cosecha, por otro lado, hace referencia a la identidad campesina que todavía se conserva bien aunque también es la referencia al país centroamericano en la actualidad, uno de los mejores ejemplos de lo que el sistema económico actual puede dejar como resultado.

Hay que decir, además, que contamos con el trabajo de edición de Naybi Suyua, una especialista en materia de audio y sonido, con experiencia en crear ambientes y darle una identidad precisa a historias en cortometrajes y películas. Gracias a su colaboración es que pudimos desarrollar esta primera entrega.

En esta ruta los próximos pasos, luego de construir este primer avance o teaser, requieren imaginación, terquedad y oídos bien agudos y atentos. A partir de nuestra primera recolección de sonidos, testimonios, resonancias, rugidos, estruendos y susurros, estamos imaginando a qué suenan los futuros 6 episodios de La Cosecha de la Hidra:

- De la República bananera a las nuevas formas de explotación de la naturaleza: continuidad del modelo extractivista.

- Pandillas, desbordamientos urbanos y sociabilidades violentas: vida y muerte de las juventudes.

- En la casa, en la maquila y en la política: mujeres frente a la violencia de género.

- Honduras, territorio que expulsa: migración, exilio y huída.

- Diásporas hondureñas en México y en Estados Unidos.

- ¿Y ahora? Retrato de Honduras hoy: miedos, resignación y perspectivas de transformación social.

La cosecha de la hidra

Trabajo de guión y edición del audio: Naybi Suyua y Heriberto Paredes

Música: Tingui Man – Lamiselu